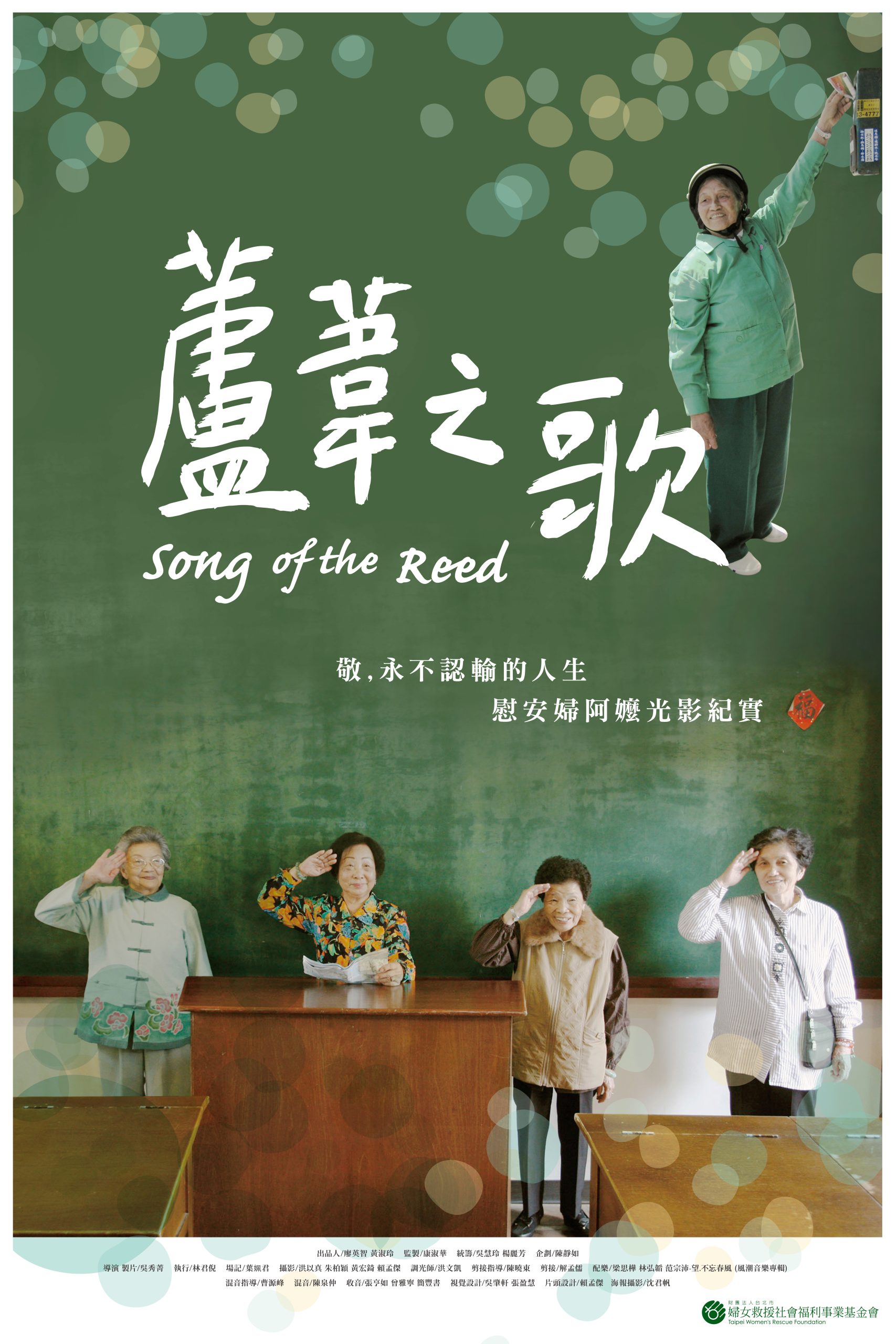

【2015靈糧季刊第二季no-31】贖回時間──紀錄片〈蘆葦之歌〉拍攝見證

文/吳秀菁

刊登日期/ 2015.04.30

在上帝的眼中,阿嬤們的生命如同一朵未經觸摸的純淨花朵,綻放在夜間的山谷;

她們所唱的是一首來自上帝的歌——雖被世界遺忘,卻仍不斷迴響在山谷中!

2010年底我收到一封特別的信,來自婦女救援基金會執行長康淑華的邀約。三個月之後,開拍了這部關於臺籍慰安婦阿嬤的紀錄片〈蘆葦之歌〉。兩年多的拍攝時間,加上一年的後製工作才完成。片中被記錄的六位阿嬤,影片完成前相繼過世了四位。基金會至今還在為影片發行募款,沒有放棄上院線放映的決心。

二戰期間以誘騙、強徵韓國、中國、菲律賓及臺灣各國的婦女,為其軍隊進行性奴隸的加害國日本,2015年也來到了戰敗七十年的斷定谷。能不能坦承面對戰爭時期對亞洲各國造成的傷害,特別是30多萬慰安婦的問題,而效法德國面對猶太屠殺歷史的教訓,選擇還原真相與道歉賠償,今年對日本而言,將是歷史上一個相當重要的關鍵時刻。

一段信心的旅程

在拍攝〈蘆葦之歌〉前,我有五年時間沒有創作。原因是2005年的一場病痛,使我選擇進入內室更深尋求神的心意,五年中間推辭掉很多的創作機會。也因為夠長的時間安靜等候,神回答的速度與聲音異常明確清楚……當祂要我接下這個艱難的任務時,我只能用「如履薄冰」來形容當時的心情。2011年婦援會提供願意接受拍攝的阿嬤們,平均年齡已達八十七歲,而且她們是一群非常特殊的阿嬤們,如何與她們快速建立信任關係?即使我們願意花時間,都不知道阿嬤們的身體與心理是否能允許?這是第一個困難。其次是紀錄片的拍攝會不會對參加「身心工作坊」十幾年的阿嬤們造成「重提往事」的痛苦?但若沒有深度的挖掘,是不是讓人輕看了這道歷史上難以平復的傷痕?第三是基金會提供的拍攝經費只有六十萬,他們對於拍攝紀錄片毫無經驗,非常多的問題需要一再溝通。面對這三大困難,神為我預備了將近五十位的代禱勇士,三年總共發了近四十幾封的代禱信,才完成這個不可能的任務。

為了能專注紀錄片的拍攝,我向學校請了一年的長假留職停薪,心裡預備著必須隨時待命的拍攝……沒想到拍攝第一年中最多的時候,我是處於極度焦慮的等候……等候阿嬤願意的心、等候基金會的社工明白記錄的重要、等候再等候……唯一的例外,是阿嬤們參加工作坊的時候。由基督徒洪素珍老師帶領的「身心工作坊」,是基金會特別為阿嬤們的心靈修復所預備的,已經進行了十幾年。只有在工作坊中,阿嬤們全神貫注,幾乎無視於攝影機的存在。其他的單獨訪問,幾乎完全碰壁。

最精彩的一次是製作小組全到了花蓮,原住民的沈中阿嬤卻不見了,一個小小的部落,就是找不到阿嬤的蹤影……我與她們當時建立了十幾個月的關係,阿嬤還是拒絕接受單獨的訪問。史無前例沮喪的那一天,製作小組流浪到蘇花公路的海邊拍空景(片中很多空景都是因此而來),躺在沙灘上望著無際的藍天,我突然有一點點的理解,這是如何深的一個傷痛,對一個不能離開部落、終身都要在意別人眼光的八十幾歲阿嬤,她仍然懼怕的心。

因此我開始了解在拍攝過程中所體會到的被拒絕、極度焦慮和無邊無際的漫長等待,不也正是阿嬤們的心情寫照嗎?她們非自願到了慰安所,歷盡身心折磨回到台灣,卻遭家人的排斥羞辱,又因身體的損傷無法生育,被丈夫輕視貶損,甚至婚姻的破裂……即使在二十幾年前基金會的鼓勵之下站了出來,在日本政府堅持不承認不道歉的結果,她們要的公義似乎沒有伸張的一天,而她們已經來到遲暮之年,能等待的時間何其有限……

秀妹阿嬤是團體中最年長的一位,她數度婉拒我們的訪問。有一次乾脆把我們趕出來。沒想到在一次溝通的失誤下,製作小組卻意外撞見她的兒孫們全員大集合在阿嬤家。當我們大膽地提出訪問她的孫子孫女時,沒想到他們欣然同意。拍攝全程阿嬤都在旁專注傾聽,很想知道兒孫們的內心是如何看待這件往事,因為數十年來,家人們知道她參加基金會活動,卻從來無法公開談論這件事。沒想到因為拍攝紀錄片,阿嬤第一次從兒孫口中得知,她慰安婦的身分是被接納的,而且他們對阿嬤能勇敢站出來,深深引以為傲。紀錄片的攝影機,竟然成為阿嬤與家人間的「修復促進者」!長達七十多年彷彿結了疤卻隱隱作痛的傷口,面對生命中最重要的家人無比正面的看法,阿嬤再度被醫治……這一天的「巧合」,完全是上帝給九十六歲秀妹阿嬤一個珍貴的禮物,一年後她就過世了。

一個隱藏救贖的計畫

當紀錄片拍攝出現非常膠著的狀況,完全不知如何突破關係時,我曾經做了一個異夢。我夢見花蓮的沈中阿嬤,她帶著整個家族(兒女、年輕的孫子女們)在很燦爛的光線下,開心地被我們拍攝著……醒來後我問上帝,阿嬤年紀這麼大了,還可以「贖回時間」嗎?神給我以賽亞書四十九章24~25節:「勇士搶去的豈能奪回?該擄掠的豈能解救嗎?但耶和華如此說:就是勇士所擄掠的,也可以奪回;強暴人所搶的,也可以解救。與你相爭的,我必與他相爭;我要拯救你的兒女。」妙的是這句經文的前一句是:「你便知道我是耶和華;等候我的必不致羞愧。」

從此以後代禱勇士們就更迫切為阿嬤的得救禱告。沒想到三個月後,沈中阿嬤自己主動去教會,六個月後她決定受洗。因為阿嬤的表姊是基督徒,生前一直鼓勵阿嬤去教會,阿嬤都沒去,但經歷了大兒子的意外身亡,阿嬤思考到死亡與永恆。雖然阿嬤受洗後就生病了,但她極度渴慕神,每次住院都把聖經帶在身邊,即使在化療最痛苦的療程中,她也無時無刻在禱告。生病短短九個月之後,阿嬤就被主接走。但她對神存敬畏的態度,完全倚靠的信心,對她的兒孫而言,是一個信仰的典範。阿嬤的生命有如一粒麥子落在地裡,雖然死了,卻長出新的生命來。她最後幾個月無法讀聖經了,我給她裝滿詩歌的MP3,她像小孩子一樣高興,她一直聽到生命的最後一刻……,阿嬤的兩個孫女艾娟和茗妃,也即將在今年受洗歸入主的名下。

一首山谷裡永遠迴響的歌

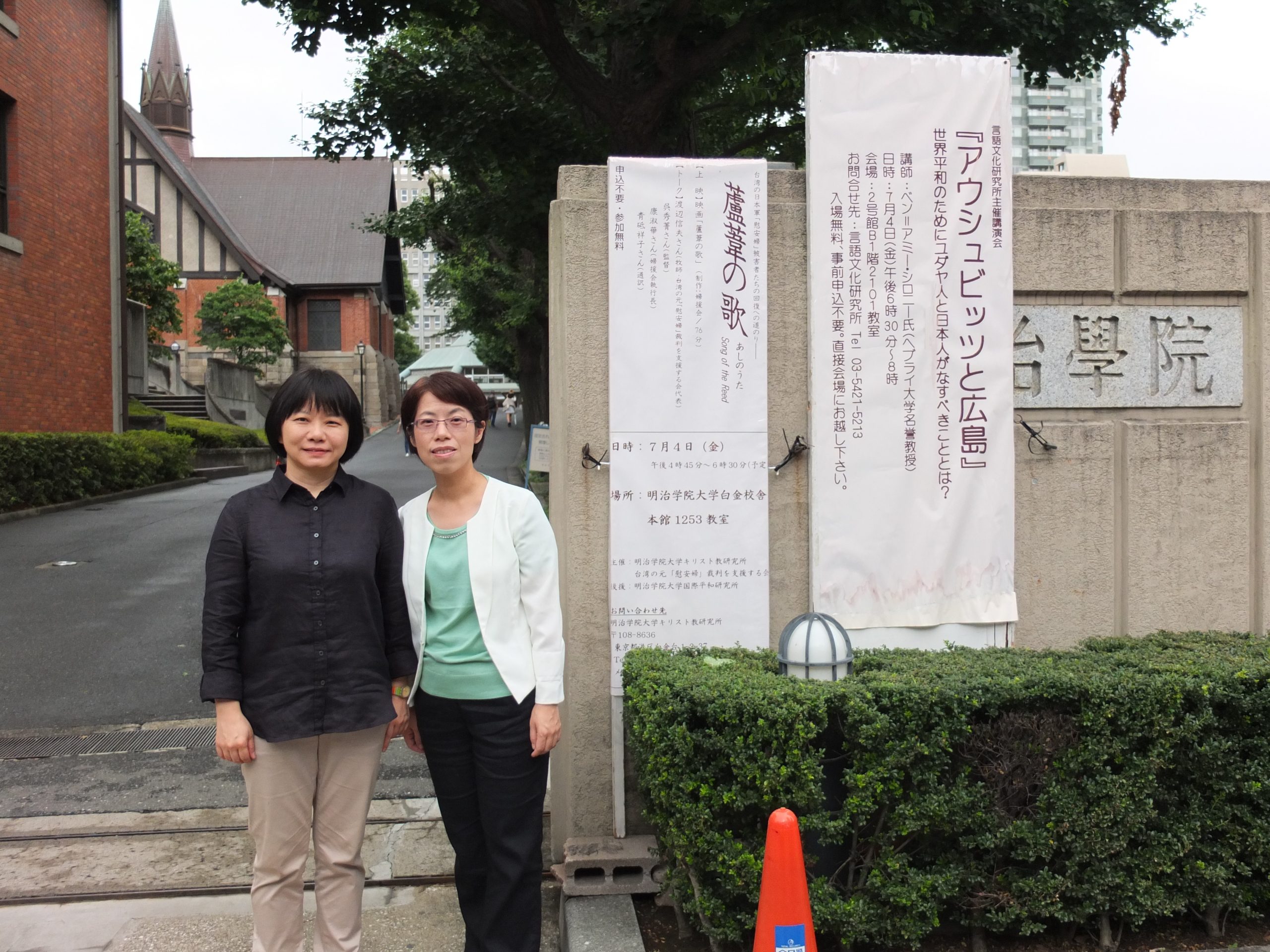

寫企劃書申請輔導金時,我求神賜下一個片名,祂指示我以賽亞書四十二章3節:「壓傷的蘆葦,祂不折斷;將殘的燈火,祂不吹滅。」因此,〈蘆葦之歌〉就成了臺籍慰安婦阿嬤在歷史上最後的影像見證。影片另一個特別的焦點,在於記錄了日本的兩個支援臺灣慰安婦的團體,長達二十多年的奔走倡議與陪伴。當我發現東京支援團體的發起人渡邊信夫,竟然是東京郊區一個教會的老牧師,二十多年前師母來到臺灣發現有「慰安婦」事件,就和參加過二戰的牧師積極投入支援團體的行列,每一個月這些志工們開會的場地,就是東京的告白教會。我彷彿看見神的手是如此巧妙,在鋪排這一齣國與國之間和解的修復之路,祂早已預備了一切。

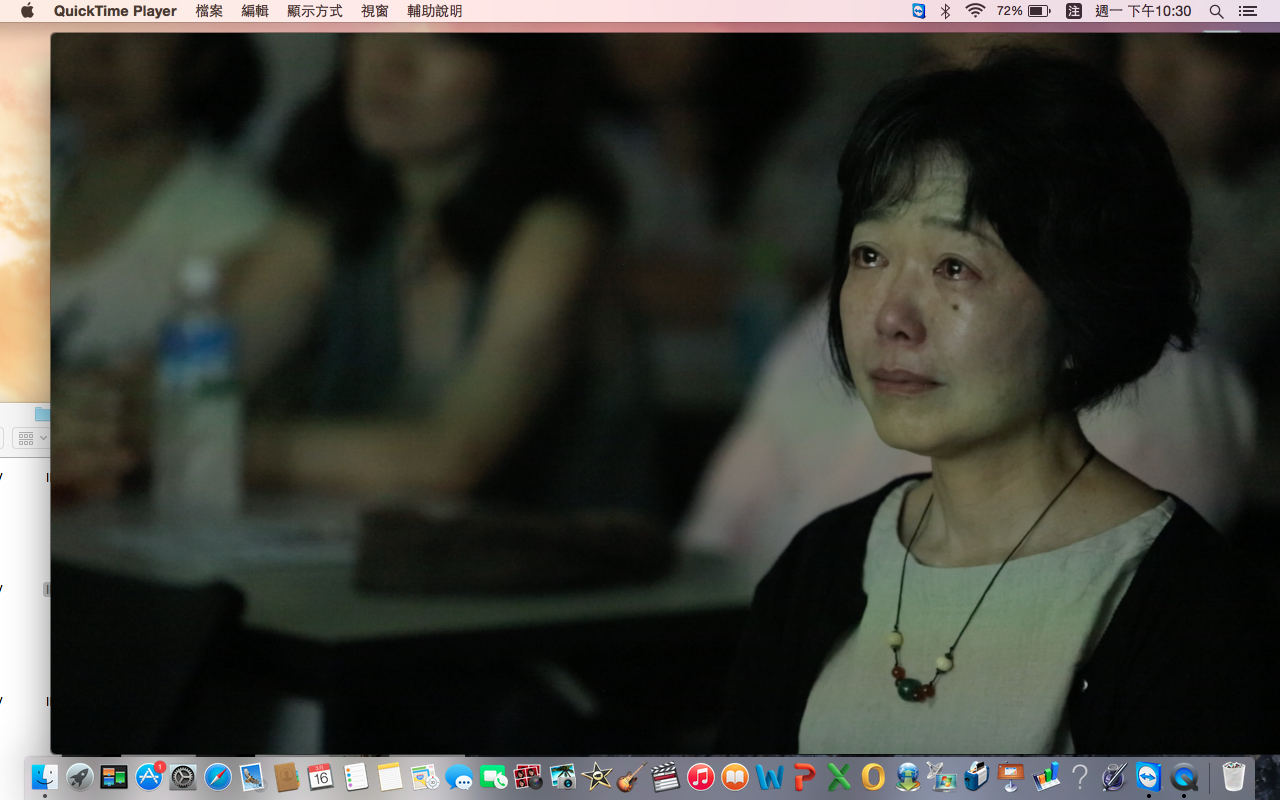

這個完全以「療癒」為記錄觀點的影片,與韓國、中國的「控訴」觀點,有著極大的不同。去年在日本的明治大學和京都放映時,無法忘記很多日本觀眾淚流滿面……一個京都的女孩子,看完後激動地告訴我,她感覺身為「日本人」,是非常的羞恥的一件事,不能想像為何至今日本政府不願認錯?在那一刻,我完全了解上帝這四年多來的帶領,「控訴」和「指責」不能換來悔改,唯有「饒恕」,使人心回轉。沒有一個國家的慰安婦阿嬤可以跟日本志工用日文交談,日本的救贖和回轉,台灣有著關鍵性的影響。在上帝的眼中,阿嬤們的生命如同一朵未經觸摸的純淨花朵,綻放在夜間的山谷,她們唱著一首被世界遺忘的歌,這首簡單而低沉的歌,會在山谷中不斷地迴響,因為這是一首來自上帝的歌!

(作者為台灣藝術大學電影系助理教授)

註:

〈蘆葦之歌〉粉絲頁: https://www.facebook.com/SongoftheReed?ref=aymt_homepage_panel

〈蘆葦之歌〉預告片:https://www.youtube.com/watch?v=V2l pKsdZi0g&feature=youtu.be

相關文章